L’ interno

La chiesa, a pianta rettangolare, presenta due aree distinte: la navata con otto cappelle laterali e l’antico coro, oggi il presbiterio, con l’altare maggiore antistante. Su ciascuno dei lati lunghi della navata si aprono in successione quattro cappelle arcate con i relativi altari, riccamente ornati da colonne a spirale,variamente scanellate e lavorate, da cornici, da statue, da architravi da fregi e da frontoni pressoché uniformi per stile e per ideazione. Tutti gli altari delle cappelle sono in pietra intagliata , eccetto quelli di San Giuseppe (secondo sul lato destro, partendo dalla porta maggiore)e di San Filippo Neri (secondo sul lato sinistro, frontale all’altro), erano già stati realizzati nel 1719. La copertura della chiesa fu fatta con travi disposte a capriata; le catene, ancora nel 1719 non erano state rivestite dall’intempiatura, cioé dal soffitto o meglio, dal controsoffitto per occultare l’armatura. Non si conosce quale fosse l’originario rivestimento esterno del tetto a due spioventi; forse i Conventuali adoperarono lastre di pietra locale (chianche), invece dei coppi o delle tegole, com’è attualmente.

Cappella della Madonna Degli Angeli (1710)

La cappella presenta una tela ripropone l’Indulgenza della Porziuncola (2 agosto 1216). La tela a olio, di autore ignoto, riproduce S. Francesco in ginocchio dinnanzi al piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, quando vide all’’improvviso una luce sfolgorante rischiarare le pareti della chiesetta. Seduti in trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero Gesù e Maria. È il momento in cui chiese il dono dell’indulgenza che divenne il perdono di Assisi. La struttura ornamentale di questa cappella è completata da una serie di statue laterali raffiguranti ai lati della cornice: Santa Chiara d’Assisi e San Bernardino da Siena; in altoSan Pietro d’Alcantara e San Pasquale Baylon.

Cappella di S. Giuseppe (1724)

Lo stile e gli ornamenti di questa cappella sono in linea con le altre: quattro colonne, di cui due a spirale, molto lavorate a partire dal tronco (angeli, puttini, elementi floreali), delimitano lo spazio mediano, occupato dalla grande statua in pietra di San Giuseppe con il Bambino.

Nel 1724 Pietro Antonjo Barnaba (1764-1749), conte palatino, poi giudice della Gran Corte della Vicaria durante il viceregno austriaco, il più illustre martinese della prima metà del Settecento, fece costruire la cappella attuale. In quella occasione il Barnaba volle apporre una grande lapide sul secondo pilastro della navata, fra la sua cappella e quella della Madonna degli Angeli.

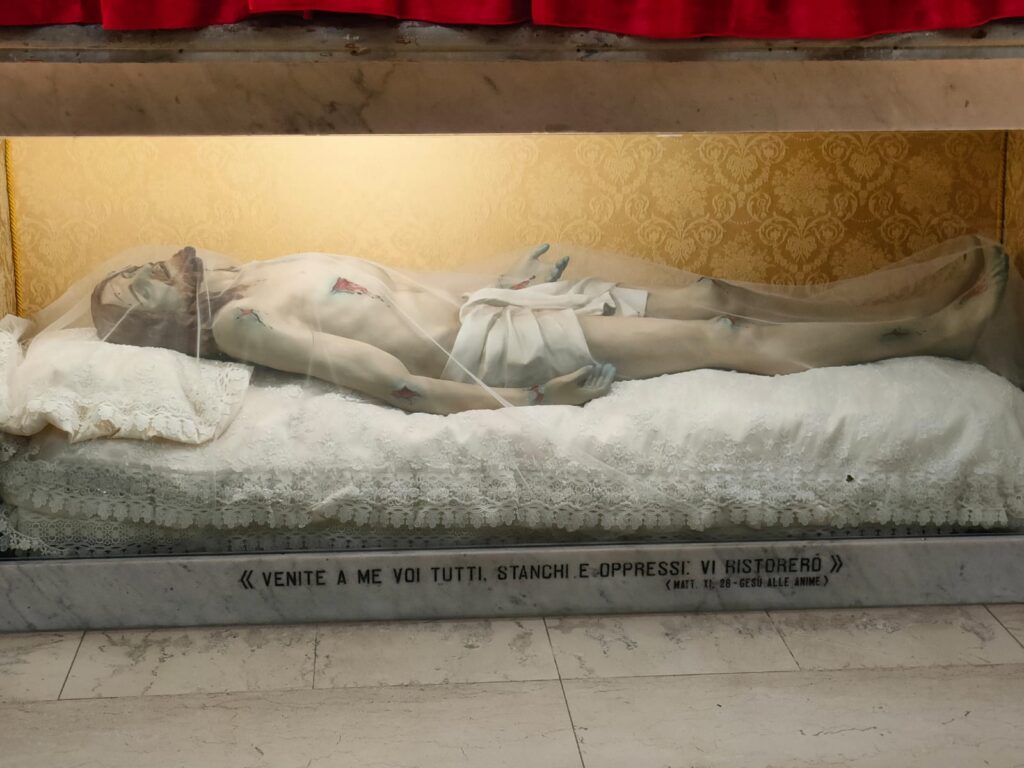

Cappella Cristo Spirante (1719)

La Cappella è un grandioso Inno alla Passione di N.S. Gesù Cristo e prima della sua recente sistemazione sulla parete di fondo dell’abside sul presbiterio, custodiva anche una delle più venerate immagini martinesi della Passione, il famosissimo Cristo Spirante, simulacro in legno di scuola veneziana (1700) raffigurante il Cristo Crocifisso ancora vivo, “spirante” appunto. La cappella si compone di pregevoli elementi architettonici e statuari in pietra lavorata con molti ornamenti: due colonne fiancheggiate dalle statue della Maddalena a sinistra, e di Santa Veronica a destra; architrave, fregio e cornicione su cui sono disposti lateralmente le statue di San Vito e di San Ciro martiri e al centro un riquadro contenente il piccolo dipinto, raffigurante il Volto Santo sormontato da due puttini con la croce in mezzo. Nel vano sottostante il piano dell’altare è deposta la statua di Cristo morto, protetta da una vetrata.

Oggi, nella ricorrenza del 70° anniversario di Elezione a Santuario, l’originale Crocifisso di legno (1700) posizionato sul fondo dell’Abside è sostituito dalla copia conforme all’originale dello Studio 3D di F. Fedele e della pittrice-scultrice A. Dibello (2025).

La lapide a sinistra della cappella dichiara che l’altare del Santissimo Crocifisso gode di privilegio quotidiano perpetuo per qualunque sacerdote, regolare o secolare, che celebri Messe in suffragio di ogni defunto, in virtù del breve di papa Benedetto XIV, datato 4 ottobre 1751; analogamente dispose il 9 marzo 1753 il padre generale dell’Ordine dei Conventuali.

Cappella dell’ Immacolata (1725)

Cappella con ricchezza dei riferimenti biblico-allegorici presenti nello sviluppo della ricchissima cornice in pietra, che ospita una tela raffigurante l’Immacolata, datata alla seconda metà del XVII secolo, di Nicola Gliri di Bitonto (1634-1687). La cornice rappresenta un’autentica catechesi mariana sviluppata con una minuta simbologia tratta dal Cantico dei Cantici e dal libro dell’Apocalisse, riferita alla figura di Maria. Quattro colonne tortili con contro-colonna a pilastro culminano con l’architrave, con il cornicione e con il timpano spezzato, sui cui bordi obliqui s’adagiano due statue, personificazione delle virtù della Castità a sinistra, e della Purità a destra. Nel mezzo in alto c’è la statua del Padre Eterno nelle vesti di un vecchio molto venerando. Sempre in alto due puttini reggono lo stemma di famiglia di Marsilia Fullone (1639-1725): uno scudo recante nel centro un semplice fascio di gigli legati insieme. In posizione centrale spicca la cornice in pietra intagliata, contornata da otto puttini e sorretta in basso da due altri puttini come fossero cariatidi. In alto dalla stessa cornice, dall’architrave e dal fregio si protende la statua di un angelo, recante una fascia senza iscrizione. Nella parte inferiore l’altare presenta in tutta la sua lunghezza un prezioso paliotto in pietra dai molteplici ornamenti floreali e animali con una statuetta dell’Immacolata nel mezzo e lateralmente due angeli che le reggono la corona. Tutti gli elementi sono raffigurati in altorilievo.

Cappella di S. Francesco d’Assisi (1707)

La cappella, ideata e compiuta dallo scultore putignanese don Carlo Intini prima del 1707. Presenta quattro colonne tortili esuberanti di motivi ornamentali, una contro-colonna dorica scannellata e una grande nicchia centrale, con la statua in pietra dipinta di San Francesco d’Assisi, attribuibile allo stesso Intini. La trabeazione ha il timpano spezzato, su cui sono disposte rappresentazioni scultoree: nel mezzo la statua di Cristo in vincoli, liberatore dell’umanità, cinto di corona di spine; sulle cornici oblique due figure di donne distese, simboleggianti il vecchio e il nuovo popolo di Dio, ovvero l’ebraismo e il cristianesimo, ossia a sinistra la Sinagoga e a destra la Chiesa. In alto, al vertice della cappella, due angeli con le insegne della benefattrice Marsilia Fullone. Degno di nota è il paliotto dell’altare: una grande lastra di pietra con elementi floreali in altorilievo, come pure l’immagine di San Francesco e anime purganti con due puttini in alto, che reggono una conchiglia sulla testa del santo. Ai suoi lati, sui basamenti inferiori dell’altare, appaiono due putti che, simili a cariatidi, sostengono l’altare.

Cappella di S. Antonio di Padova (1719)

La cappella è strutturata secondo i modi estetici barocchi, tipici dell’ornato della chiesa. Nella fascia mediana, fra gli interstizi delle quattro colonne a spirale disposte a coppia, ci sono quattro piccole statue di sante vergini e di martiri: a sinistra, Santa Barbara in alto e Sant’Agata in basso; a destra, Santa Apollonia in alto e Santa Lucia in basso. Nella parte centrale dell’altare in una nicchia in pietra, in origine dorata, domina la statua di Sant’Antonio di Padova, in pietra dipinta, montata su un piedistallo con tre teste di angeli. Nella parte superiore, oltre all’architrave, al fregio e al cornicione, compaiono vari ornamenti. Rispettivamente a sinistra e a destra, le statue lapidee di San Nicola e di Sant’Oronzo.

Cappella di S. Filippo Neri (1725)

La Cappella presenta due colonne tortili che inquadrano la grande nicchia centrale con la statua in pietra dipinta di San Filippo Neri, fondatore della Congregazione dell’Oratorio (1564). Lateralmente sono collocate le statue di San Rocco a sinistra, e del beato Andrea Conte a destra. In alto, sulla trabeazione classica con architrave, fregio e cornice, vi sono cinque sculture in posizione longitudinale: agli estremi, due angeli; al centro, San Giovanni Battista, affiancato da due santi d’incerta identificazione, probabilmente San Bonaventura di Bagnoregio a sinistra, e San Luigi IX re di Francia a destra. L’attuale paliotto di marmo che riproduce in rilievo la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e gli Apostoli nel Cenacolo, proviene dall’altare maggiore demolito nel restauro dell’anno 2000. La lapide del 1751 attesta la concessione di altare privilegiato perpetuo a tutti gli altari della chiesa per effetto del breve del 13 gennaio 1725 di papa Benedetto XIII e dell’indulto concesso il 4 settembre 1751 da papa Benedetto XIV.

Cappella di S. Michele Arcangelo (1765)

La Cappella presenta un’enorme cornice lapidea, delimitata da due colonne tortili, ed in alto da una sofisticata variante del motivo del timpano spezzato; la cornice accoglie una tela firmata e datata dal pittore Pietro Mauro (1707 – 1793), operante a Martina Franca tra il 1753 ed il 1777. Ai lati ci sono le statue di due santi dell’ordine francescano: Santa Elisabetta d’Ungheria, patrona del Terz’Ordine Francescano e Santa Rosa da Viterbo, terziaria francescana. La trabeazione evidenzia una serie di ornamenti piuttosto semplici: due cartocci di completamento alle estremità e uno stemma mediano senza simboli, sormontato da una croce.

Nel paliotto, in cui compare una croce, le decorazioni sono contenute al massimo. Questo altare molto semplice nella struttura, conserva gli originali della mensa di pietra e del paliotto che ha pochissime decorazioni.

Opere Sacre

Santi Cosma e Damiano, lato sinistro dell’ingresso

Beata Vergine Maria Consolata, sul lato destro del presbiterio

Tabernacolo raffigurante il pellicano, simbolo Eucaristico di Cristo che nutre col suo Corpo